Journal für Orgel, Musica Sacra und Kirche

ISSN 2509-7601

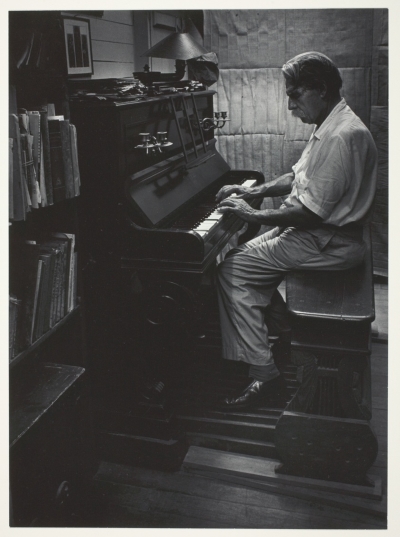

Albert Schweitzers Pedalklavier

Rainer Noll

Dass Albert Schweitzer bis ins hohe Alter auf der Orgel konzertieren und Schallplattenaufnahmen machen konnte, verdankt er seinem tropenfesten Klavier mit Orgelpedal. Auf diesem Klavier konnte er im Urwald in Lambarene üben, denn eine Orgel gab es da nicht.

Dieses Klavier ist aus tropenfesten Hölzern gefertig und nirgends geklebt, sondern geschraubt, selbst die Tastenbelege, da in der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit kein Klebstoff gehalten hätte.

Er selbst erzählt das am besten: „Zur Pflege des Orgelspiels stand mir das herrliche, eigens für die Tropen gebaute Klavier mit Orgelpedal zur Verfügung, das die Pariser Bachgesellschaft mir als ihrem langjährigen Organisten geschenkt hatte. Anfangs fehlte es mir aber an Mut zum Üben. Ich hatte mich mit dem Gedanken vertraut gemacht, dass das Wirken in Afrika das Ende meiner Künstlerlaufbahn bedeute, und glaubte, das mir der Verzicht leichter würde, wenn ich meine Finger und Füße einrosten ließe. Eines Abends aber, als ich wehmütig eine Bachsche Fuge durchspielte, überkam mich plötzlich der Gedanke, dass ich die freien Stunden in Afrika gerade dazu benutzen könnte, mein Spiel zu vervollkommnen und zu vertiefen. Alsbald fasste ich den Plan, Kompositionen von Bach, Mendelssohn, Widor, César Franck und Max Reger nacheinander vorzunehmen, sie bis in die letzten Einzelheiten durchzuarbeiten und auswendig zu lernen, gleichviel ob ich Wochen und Monate auf ein einziges Stück verwenden müsste.

Wie genoss ich es nun, so ohne zeitliche Gebundenheit durch fällige Konzerte, in Muße und Ruhe zu üben, wenn ich zeitweise auch nur eine halbe Stunde im Tag dafür aufbringen konnte.“[1]

Bis zu Max Reger ist er dann doch nicht durchgedrungen, obwohl er die Noten in Lambarene dabei hatte. Öffentlich hat er nie ein Werk Regers gespielt. 1947 wurde er zum Ehrenmitglied des Max-Reger-Institutes ernannt und schrieb an Regers Witwe Elsa: „Das einzige Verdienst, das ich um Reger hatte, ist, dass ich ihn bewunderte als einen großen schöpferischen Künstler und dies aussprach.“[2] In einem Brief vom 9.5.1950 an Karl Straube beklagt er: „Heute hat man sich einer lange zurückliegenden Zeit zugewandt und schafft nun Orgeln, auf denen er nicht mehr spielbar ist.“[3] Dies galt für die Zeit der „Orgelbewegung“, deren Ziel „Barockorgel“ Schweitzer ablehnte.

Dass Schweitzer mit seiner Ausreise nach Afrika sein Musizieren nie ganz aufgeben wollte, zeigt ein Brief vom 18.11.1911 an seine zukünftige Frau Helene Bresslau, also etwa eineinhalb Jahre vor der Abreise nach Afrika: „So nun eine weitere, für dich und mich ungeheuer wichtige Nachricht: Der Klavierbauer Gaveau baut mir für 1400 frcs. ein absolut tropen- und termitensicheres Klavier.“[4] Diese Summe war er dann der Pariser Bachgesellschaft wert, die ihm das Klavier zum Geschenk machte.

Und so musizierte er in Lambarene: „Die Stunde zwischen dem Mittagessen und der Wiederaufnahme der Arbeit im Spital ist der Musik gewidmet, der auch die Sonntagnachmittage gehören. Auch hier merke ich den Segen des weltfernen Arbeitens. Viele Bachsche Orgelstücke lerne ich einfacher und innerlicher auffassen als früher.“[5]

So wurde Schweitzer das Opfer des Verzichts auf das Musizieren erlassen wie Abraham die Opferung des Isaak.

Rainer Noll

Dass Albert Schweitzer bis ins hohe Alter auf der Orgel konzertieren und Schallplattenaufnahmen machen konnte, verdankt er seinem tropenfesten Klavier mit Orgelpedal. Auf diesem Klavier konnte er im Urwald in Lambarene üben, denn eine Orgel gab es da nicht.

Dieses Klavier ist aus tropenfesten Hölzern gefertig und nirgends geklebt, sondern geschraubt, selbst die Tastenbelege, da in der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit kein Klebstoff gehalten hätte.

Er selbst erzählt das am besten: „Zur Pflege des Orgelspiels stand mir das herrliche, eigens für die Tropen gebaute Klavier mit Orgelpedal zur Verfügung, das die Pariser Bachgesellschaft mir als ihrem langjährigen Organisten geschenkt hatte. Anfangs fehlte es mir aber an Mut zum Üben. Ich hatte mich mit dem Gedanken vertraut gemacht, dass das Wirken in Afrika das Ende meiner Künstlerlaufbahn bedeute, und glaubte, das mir der Verzicht leichter würde, wenn ich meine Finger und Füße einrosten ließe. Eines Abends aber, als ich wehmütig eine Bachsche Fuge durchspielte, überkam mich plötzlich der Gedanke, dass ich die freien Stunden in Afrika gerade dazu benutzen könnte, mein Spiel zu vervollkommnen und zu vertiefen. Alsbald fasste ich den Plan, Kompositionen von Bach, Mendelssohn, Widor, César Franck und Max Reger nacheinander vorzunehmen, sie bis in die letzten Einzelheiten durchzuarbeiten und auswendig zu lernen, gleichviel ob ich Wochen und Monate auf ein einziges Stück verwenden müsste.

Wie genoss ich es nun, so ohne zeitliche Gebundenheit durch fällige Konzerte, in Muße und Ruhe zu üben, wenn ich zeitweise auch nur eine halbe Stunde im Tag dafür aufbringen konnte.“[1]

Bis zu Max Reger ist er dann doch nicht durchgedrungen, obwohl er die Noten in Lambarene dabei hatte. Öffentlich hat er nie ein Werk Regers gespielt. 1947 wurde er zum Ehrenmitglied des Max-Reger-Institutes ernannt und schrieb an Regers Witwe Elsa: „Das einzige Verdienst, das ich um Reger hatte, ist, dass ich ihn bewunderte als einen großen schöpferischen Künstler und dies aussprach.“[2] In einem Brief vom 9.5.1950 an Karl Straube beklagt er: „Heute hat man sich einer lange zurückliegenden Zeit zugewandt und schafft nun Orgeln, auf denen er nicht mehr spielbar ist.“[3] Dies galt für die Zeit der „Orgelbewegung“, deren Ziel „Barockorgel“ Schweitzer ablehnte.

Dass Schweitzer mit seiner Ausreise nach Afrika sein Musizieren nie ganz aufgeben wollte, zeigt ein Brief vom 18.11.1911 an seine zukünftige Frau Helene Bresslau, also etwa eineinhalb Jahre vor der Abreise nach Afrika: „So nun eine weitere, für dich und mich ungeheuer wichtige Nachricht: Der Klavierbauer Gaveau baut mir für 1400 frcs. ein absolut tropen- und termitensicheres Klavier.“[4] Diese Summe war er dann der Pariser Bachgesellschaft wert, die ihm das Klavier zum Geschenk machte.

Und so musizierte er in Lambarene: „Die Stunde zwischen dem Mittagessen und der Wiederaufnahme der Arbeit im Spital ist der Musik gewidmet, der auch die Sonntagnachmittage gehören. Auch hier merke ich den Segen des weltfernen Arbeitens. Viele Bachsche Orgelstücke lerne ich einfacher und innerlicher auffassen als früher.“[5]

So wurde Schweitzer das Opfer des Verzichts auf das Musizieren erlassen wie Abraham die Opferung des Isaak.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Protestantische Freiheit und ökumenischer Geist

Von Rainer Noll

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mit Stolz konnte er nach seinem ersten Aufenthalt in Lambarene berichten: „Das mir von der Pariser Bachgesellschaft geschenkte Tropenklavier mit Orgelpedal und meine über das tropische Klima triumphierende Gesundheit hatten mir erlaubt, meine Orgeltechnik zu unterhalten. In den vielen stillen Stunden, die ich in den viereinhalb Jahren Urwaldeinsamkeit mit Bach verbringen durfte, war ich tiefer in den Geist seiner Werke eingedrungen. So kehrte ich nicht als ein zum Amateur gewordener Künstler, sondern im Vollbesitze meiner Orgeltechnik nach Europa zurück und durfte es erleben, als Künstler jetzt mehr zu gelten als zuvor.“[6]

Es war noch eine unglaubliche Leistung des 77jährigen Schweitzer, 1951/52 in Günsbach große Werke von Bach, Mendelssohn, Widor und Franck für die Schallplatte einzuspielen – er konnte sich nur auf diesem Pedalklavier im Urwald darauf vorbereiten.

Später ließ er das Pedalklavier in sein Haus in Günsbach bringen, wo es heute im ehemaligen Wohnzimmer steht.[7]

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

[1] AS, „Aus meinem Leben und Denken“, Gesammelte Werke Bd. 1, München 1974, S. 156

[2] AS, „Briefe und Erinnerungen an Musiker“ (herausgegeben von Harald Schützeichel), Bern und Stuttgart 1989, S. 138f

[3] Wie 2, S. 148

[4] Albert Schweitzer – Helene Bresslau, „Die Jahre vor Lambarene. Briefe 1902-1912“, München 1992, S. 333.

Zum Vergleich: Das durchschnittliche Jahresgehalt eines elsässischen Pfarrers betrug umgrechnet 5000 FF.

[5] AS, „Zwischen Wasser und Urwald“, Gesammmelte Werke Bd. 1, München 1974, S. 451

[6] Wie 1, S. 208

[7] Auf diesem Klavier studierte ich während meiner Arbeit an Schweitzers musikalischem Nachlass 1982-92 die as-moll-Fuge von Brahms und Liszts „Weinen, Klagen“ aus der unbearbeiteten Erstausgabe aus Schweitzers Notenbestand.

Es war noch eine unglaubliche Leistung des 77jährigen Schweitzer, 1951/52 in Günsbach große Werke von Bach, Mendelssohn, Widor und Franck für die Schallplatte einzuspielen – er konnte sich nur auf diesem Pedalklavier im Urwald darauf vorbereiten.

Später ließ er das Pedalklavier in sein Haus in Günsbach bringen, wo es heute im ehemaligen Wohnzimmer steht.[7]

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

[1] AS, „Aus meinem Leben und Denken“, Gesammelte Werke Bd. 1, München 1974, S. 156

[2] AS, „Briefe und Erinnerungen an Musiker“ (herausgegeben von Harald Schützeichel), Bern und Stuttgart 1989, S. 138f

[3] Wie 2, S. 148

[4] Albert Schweitzer – Helene Bresslau, „Die Jahre vor Lambarene. Briefe 1902-1912“, München 1992, S. 333.

Zum Vergleich: Das durchschnittliche Jahresgehalt eines elsässischen Pfarrers betrug umgrechnet 5000 FF.

[5] AS, „Zwischen Wasser und Urwald“, Gesammmelte Werke Bd. 1, München 1974, S. 451

[6] Wie 1, S. 208

[7] Auf diesem Klavier studierte ich während meiner Arbeit an Schweitzers musikalischem Nachlass 1982-92 die as-moll-Fuge von Brahms und Liszts „Weinen, Klagen“ aus der unbearbeiteten Erstausgabe aus Schweitzers Notenbestand.