Journal für Orgel, Musica Sacra und Kirche

ISSN 2509-7601Hinweis der Redaktion: Herrn Rainer Noll sei herzlichst gedankt für die Bereitstellung des folgenden profunden Beitrags. Er ist ungekürzt und vollständig. Eine wesentlich gekürzte Fassung erschien am 1. August 2025 in MUSICA SACRA - Die Zeitschrift für katholische Kirchenmusik. Viel Lesevergnügen nebst Erkenntnisgewinn wünscht Matthias Paulus Kleine

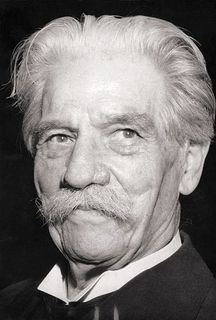

Albert Schweitzer und Katholizismus

Albert Schweitzer und Katholizismus

Protestantische Freiheit und ökumenischer Geist - Von Rainer Noll

Herkunft und Elsass

Albert Schweitzer ist im Elsass verwurzelt und entstammt einer elsässischen Pfarrerfamilie mit liberaler protestantischer Tradition. Er selbst war ab 1898/99 Lehrvikar, ab 1900 als promovierter Theologe ordinierter Vikar an der evangelischen St. Nicolaikirche in Straßburg, unterrichtete als habilitierter Theologe von 1902 - 12 Neues Testament an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität dort und leitete als Direktor das Ev. Studienstift St. Thomas von 1903 – 06. Zeit seines Lebens hielt er der Protestantischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses von Elsass und Lothringen die Treue, die heute noch geschichtlich bedingt eine Sonderstellung im seit 1905 laizistischen Frankreich einnimmt mit staatlich bezuschusster Pfarrerbesoldung (ebenso wie das Thomasstift bis heute das einzige lutherische Stift in Frankreich ist). Nachdem das seit 1871 deutsche Elsass nach dem 1. Weltkrieg wieder französisch geworden war, ließ Frankreich die deutschen Satzungen bezüglich der Religionsgemeinschaften unangetastet.

Als Arzt ließ Schweitzer sich von der Ev. Pariser Missionsgesellschaft nach Äquatorialafrika (Gabun) entsenden.

Die Ausstrahlung Schweitzers erweckt somit den Eindruck, das Elsass sei überwiegend protestantisch und er habe ganz im evangelischen Milieu gelebt. Es ist aber genau umgekehrt: 70 % Katholiken, 17 % Protestanten. Und er bekennt, „dass ich zeitlebens viel in katholischen Kreisen gelebt habe und viele katholische Freunde habe. (...) Ich kenne die ganze apologetische Literatur durch Lektüre und den Umgang mit katholischen Persönlichkeiten, die sich mit Bekehrung abgeben.“ (Brief an Hedwig Bachmann de Mello, 20.10.1947)[1]

Sein Vater leitete im kath. Kaysersberg, wo Schweitzer 1875 geboren wurde, eine evangelische Diasporagemeinde. In Günsbach, wo er aufwuchs, wirkte sein Vater von 1875 bis 1925 als Pfarrer in einem Dorf von knapp 1000 Einwohnern, davon 75% Protestanten.

Viele Kirchen im Elsass wurden und werden z.T. noch als Simultankirchen von Protestanten und Katholiken gleichzeitig genutzt, so auch die Kirche in Günsbach. Dies geht auf eine Verordnung Ludwigs XIV. von 1684 nach seiner Annexion des Elsass zur Demütigung der dortigen Protestanten zurück, wonach in protestantischen Gemeinden bei mindestens sieben kath. Familien der Chorraum den Katholiken überlassen werden musste.

Der Kirchenraum

Früh schon besuchte Schweitzer die Gottesdienste seines Vaters und berichtet Überraschendes: „Aus den Gottesdiensten, an denen ich als Kind teilnahm, habe ich den Sinn für das Feierliche und das Bedürfnis nach Stille und Sammlung mit ins Leben genommen, ohne die ich mir mein Dasein nicht denken kann. (…) Der katholische Chor, in den ich hineinschaute, war für meine kindliche Phantasie der Inbegriff der Herrlichkeit. Ein goldfarben angestrichener Altar mit mächtigen Sträußen künstlicher Blumen darauf; große metallene Leuchter mit majestätischen Kerzen; an der Wand, über dem Altar, zwischen den beiden Fenstern, zwei große goldfarbene Statuen, die für mich Joseph und die Jungfrau Maria bedeuteten; dies alles umflutet von dem Lichte, das durch die Chorfenster kam; und durch die Chorfenster hindurch schaute man auf Blumen, Dächer, Wolken und Himmel hinaus, auf Welt, die den Chor in der Kirche in die unendliche Ferne fortsetzte und mit dem Schein der Verklärung umflossen war. So wanderte mein Blick aus der Endlichkeit in die Unendlichkeit. Stille und Frieden überkamen meine Seele.“[2]

Hier wurde Schweitzers Frömmigkeit bereits grundgelegt – avant la lettre.

Marienkult

Es sei ein ergänzender Blick auf Schweitzers Wertschätzung der Heiligen Familie erlaubt. Bereits als 23-Jähriger sagte er in einer Predigt in Günsbach am 26.12.1898: „Ihr wisst, dass die katholische Kirche die Mutter Jesu und Joseph selig gesprochen, indem sie ihre Kindheit mit Sagen und Legenden ausgeschmückt hat und sie weit über die Menschen erhebt, ihnen fast göttliche Ehre erweist. Wir Protestanten können dies natürlich nicht annehmen. Dafür verfallen wir aber oft ins Gegenteil, dass wir die Mutter Jesu und Joseph gar nicht beachten oder gar verspotten. Und doch, wenn wir gesehen, welch einen nachhaltigen Einfluss die glückliche Kindheit, die Jesus bei ihnen verlebt hat, auf sein ganzes Leben ausgeübt hat, dann werden wir auch für seine Eltern Ehrfurcht, Achtung und Liebe empfinden, dass sie dem Kinde auf den schweren Weg eine so herrliche Gabe mitgeben konnten. So bleiben sie, was sie waren, einfache und treue Leute und stehen in unsern Augen doch höher, als wenn sie tausendmal heilig gesprochen wären.“[3]

Genau auf den Tag elf Jahre später, am 26. Dezember 1909, hält Schweitzer in St. Nicolai in Straßburg eine ganze Predigt über Maria und beginnt mit der Marienstatue im Chorraum von Günsbach: „(...) Wenn ich an meinem Platz saß, gehörte mein erster Blick ihr. Ich dachte mir, es könnte auf der Welt nichts Schöneres geben, und litt förmlich darunter, dass diese Statue nicht uns Protestanten gehöre.

In dem Muttergottesdienste liegt eine große Poesie. Wenn man die Madonnenbilder der alten Zeit betrachtet, erhält man eine Ahnung davon, wieviel lautere und schöne Frömmigkeit sich in der Verehrung der Mutter Gottes aussprach. Die Reformatoren haben damit gebrochen und sind zur nüchternen Religion zurückgekehrt. Und wer katholische Lande und Gesellschaft kennt, muss ihnen recht geben; denn er sieht dort, dass der Muttergottesdienst wie eine schöne, blühende Wicke ist, die das ganze Feld überwuchert und nichts anderes mehr wachsen lässt.“[4]

Damit sind wir bei der Kritik Schweitzers am Marienkult: „(...) In der Geschichte des christlichen Glaubens kann man es daher genau verfolgen, wie dieser Gedanke immer stärker hervortritt, wie der Glaube an Maria neben dem Glauben an den Heiland immer mehr aufkommt, wie ihr Feste gefeiert werden und sie zuletzt zur Himmelkönigin erhoben wird, die neben Gott und Christus herrscht, ja mehr vermag als der Heiland selbst. Sie nimmt die Gebete auf und bringt sie vor Gott.“[5]

Nur fünf Jahre dauerte die Wiederherstellung der Kathedrale Notre-Dame in Paris nach dem Brand im Jahre 2019. Der Chefarchitekt beim Wiederaufbau, Philippe Villeneuve, hat all die fünf Jahre geschwiegen, aber jetzt, nach der Fertigstellung, „muss ich es sagen: Ja, ich habe eine besondere Verehrung für die Jungfrau Maria. Ich habe nie aufgehört, Unterstützung von oben zu spüren. Ich glaube nicht, dass dieses Projekt sonst möglich gewesen wäre.“ (Domradio.de, 11.12.2024)

Marienkult in unseren Tagen.

Kirchentypus und Gottesdienst

Zurück zur simultanen Nutzung der Kirche in Günsbach:

„Mit diesen Jugenderinnerungen hängt es zusammen, dass ich den Bemühungen um einen protestantischen Kirchentypus kein Verständnis entgegenbringe. Wenn ich Kirchen sehe, in denen moderne Architekten das Ideal der «Predigtkirche» verwirklichen wollten, wird mir weh ums Herz. Eine Kirche ist viel mehr als ein Raum, in dem man eine Predigt anhört. Sie ist ein Ort der Andacht. An sich, als Raum, muss sie zur Andacht anhalten. Das kann sie aber nicht, wenn der Blick ringsum auf Mauern aufprallt. Das Auge bedarf stimmungsvoller Ferne, in der das äußerliche Schauen sich zum innerlichen wandelt. Der Chor ist also nicht etwas Katholisches, sondern er gehört zum Wesen der Kirche überhaupt. Ist der protestantische Gottesdienst naturgemäß nüchtern, so darf es der kirchliche Raum nicht auch noch sein. Er muss den Gottesdienst ergänzen und mit Wort, Gesang und Gebet der Seele zum Erlebnis werden.“[6]

Bereits in der Morgenpredigt vom 4. August 1901 in St. Nicolai in Straßburg äußerte sich Schweitzer für einen Protestanten ungewöhnlich: „Darum kommen wir auch am Sonntag, dem ersten Tag der Woche, zusammen, um hier im Gotteshaus miteinander den Frieden Gottes zu erleben, hier in der Kirche, wo der Lärm der Straßen und das Licht des Tages nur gedämpft hereindringen, wo Glockenton die Seele herläutet und geweihter Orgelklang sie nach oben führt. Hier entsündigen wir uns in gemeinsamem Gebet, hier danken wir in gemeinsamem Gesang. (...) Das ist dann wahrer Gottesdienst – nicht was ihr hört, sondern was ihr selbst in eurem Herzen erlebt.“[7]

Auch diese Äußerung in der Predigt vom 7. Dezember 1902 scheint näher am kath. als dem protest. Verständnis zu sein: „ (...) lehrt es euren Kindern, dass man in dem Augenblick, wo man das Gotteshaus betritt, bei welcher Gelegenheit es auch sei, unser Gebaren erkennen lasse, dass für uns hier heilige Stätte ist! (...) Die Straßburger, wenn sie vom Kirchgehen reden, sagen: Ich gehe den und den Pfarrer hören. (...) Wozu hat es geführt? Dass die Leute nicht mehr wissen, dass sie um des lieben Gottes willen in die Kirche kommen und nicht um eines Predigers willen!“[8]

Den Katholiken ist der Kirchenraum deshalb heilig, weil das zum Leib Christi gewandelte Brot im Tabernakel gegenwärtig ist. Und die Individualität des Priesters soll ganz hinter seinem Messgewand und seiner liturgischen Funktion verschwinden, also nicht das Wichtigste sein.

Ganz nahe an die kath. Sonntagspflicht kommt auch Schweitzers Betonung des sonntäglichen Kirchgangs: Christentum ist für ihn nicht, „so einige Sätze für wahr zu halten, ihnen zuzustimmen, aber Christentum ist inneres Leben! Und dieses Leben entwickelt sich nur, wenn man allsonntäglich aufs Neue in der christlichen Gemeinde sich versammelt und allsonntäglich Gottes Wort hört.“[9]

Musik

Schweitzer schreibt von sich: „Halten Sie mich nicht für einen Schwärmer. Ich bin ein furchtbar nüchterner und kühler Mensch.“[10] Ja und nein, wie wir sehen werden.

Wir hörten gerade, dass er dennoch einer gemütvollen Nahrung für seine Seele bedarf. Er schwärmte für den katholischen Chor in der ev. Pfarrkirche in Günsbach so, dass man sogar den nicht erwähnten Weihrauch zu vernehmen meint. Diesem begegnen wir dann in einer Zeitungskritik zu einem seiner Orgelkonzerte, wo seinem Spiel „Weihrauchstimmung“ bescheinigt wird. Gottesdienst ohne Predigt, Feierlichkeit, Erhabenheit, Weihe, Würde sind die nicht gerade protestantischen Attribute, die sein Spiel charakterisieren. Auch hier geht sein Blick „aus der Endlichkeit in die Unendlichkeit“, das Kirchenschiff wird zum Symbol des unendlichen Raumes der Ewigkeit, hier hält seine Seele innigste Zwiesprache mit sich selbst und ihrem Gott, während mancher, oft „vermarktete“ Spitzenvirtuose vielleicht nur noch in der Anerkennung seiner immer höher geschraubten (oft maschinell perfektionierten) Leistung eine Art von Entschädigung findet statt echte Befriedigung. Sie haben die Stücke in der Tasche, nicht im Herzen, wie Arthur Rubinstein einmal sagte.

Wer Schweitzers Orgelspiel nicht sub specie aeternitatis (unter dem Blickwinkel der Ewigkeit) hört und erlebt, wird die Größe, Ruhe, Schlichtheit und vor allem die Beseeltheit, Wärme, tiefe Innerlichkeit und Abgeklärtheit seines Spiels nicht erfassen. Orgelspielen heißt für Schweitzer, „einen mit dem Schauen der Ewigkeit erfüllten Willen manifestieren“, wie es sein Lehrer und Freund Charles-Marie Widor ausdrückte[11].

Auch für die gewaltige Missa h-moll BWV 232, eine katholische Messe in Latein des Lutheraners Bach, zeigt Schweitzer liturgisches Verständnis und Kenntnis der Abfolge der Messteile: „Auf die richtige Gruppierung der Nummern der h-moll-Messe sei hier ein solches Gewicht gelegt, weil sie für die Wirkung von großer Bedeutung ist und das liturgische Bewusstsein mancher modernen Dirigenten nicht mehr so entwickelt ist, dass es sie vor falschen, willkürlichen Pausen bewahrt.“[12]

Theologie

Kommen wir zur Theologie Schweitzers, für die er das Pauluswort „Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“[13] als Motto in Anspruch nimmt, „dieses tiefste Wort des großen Mystikers Paulus ist das Fundament des Protestantismus.“[14] Hier zeigt sich neben dem Gefühlsmenschen, den wir eben kennenlernten, ein radikaler Rationalist, für dessen Denken aber immer Besinnen und Überlegen, Vernunft und Gemüt zusammengehören: „Sie [die Vernunft] ist nicht dürrer Verstand, der die vielfältigen Regungen unseres Seelenlebens nicht aufkommen lässt, sondern der Inbegriff aller Funktionen unseres Geistes in ihrem lebendigen und harmonischen Zusammenwirken.“[15]

Seine neoliberale Theologie steht allerdings in krassem Gegensatz zum Lehrgebäude der katholischen Kirche (das kann hier nur grob skizziert und muss doch deutlich herausgearbeitet werden).

Dieses besagt, dass die christliche Religion keine erfundene oder erdichtete ist, sondern eine, in der sich Gott selbst in Jesus Christus offenbart, eindeutig bezeugt durch die Schriften. Somit auch nicht nur subjektive Privatsache, sondern rechtmäßig ausgelegt nur durch die Tradition, die Konzilien und das Lehramt der Kirche. Diese wiederum sind übernatürlich vom Heiligen Geist inspiriert und somit legitimiert.

Schweitzer dagegen: „Unter den Schlagworten unserer Zeit ist mir keines lieber als ,Religion ist Privatsache‘.“[16]

Die dogmatischen Festlegungen sollen keine Gängelei der Gläubigen sein, sondern eher eine Hilfe als „Gangway“ zum Heil – „eine Autobahn in den Himmel“, wie Carlo Acutis sagte (soll 2025 heiliggesprochen werden).. Schweitzer gesteht dies zu: Wenn ein Mensch „das Bedürfnis empfindet sich unter eine absolute religiöse Autorität zu stellen, kann er darin Befriedigung finden, aber er gibt damit etwas Elementares und Köstliches preis: die religiöse Freiheit, das Sein in Gott durch den Geist.“ (Brief an Hedwig Bachmann de Mello, 20.10.1947)[17]

Der Wesensunterschied des Protestantismus zum Katholizismus liegt für ihn darin, „dass er eine Kirche ist, die nicht kirchgläubig, sondern christgläubig ist. Dadurch ist ihm verliehen und aufgegeben, durchaus wahrhaftig zu sein. Hört er auf, unerschrockenes Wahrhaftigkeitsbedürfnis zu besitzen, ist er nur noch ein Schatten seiner selbst und damit untauglich, der christlichen Religion und der Welt das zu sein, wozu er berufen ist.“[18]

Auch in der katholischen Lehre sollen Glaube und Vernunft zusammenwirken wie die zwei Flügel eines Vogels, um sich zur Erkenntnis der Wahrheit aufzuschwingen (so Papst Johannes Paul II. in der Enzyklika „Fides et ratio“ von 1998). Der Gebrauch der Vernunft bedeutet hier hauptsächlich, das Lehrgebäude so geschlossen und logisch auszubauen, dass es nicht mit der Bibel und sich selbst in Widerspruch gerät.

Es ist hier wie in der Mathematik: Es kommt auf die Axiome an, die vor allem Denken als Voraussetzung festgelegt werden. Auf verschiedenen Axiomen lassen sich dann systematisch verschiedene, völlig in sich logische Konstruktionen durch Denken errichten. Das ist es aber nicht, was Schweitzer unter „Denken“ versteht – das nennt er „dürren Verstand“ (siehe weiter oben).

Für Schweitzer ist Religion nicht etwas, das das Denken ersetzt, sondern es in aller Offenheit voraussetzt, bedingungslos, ohne dogmatische Vorgaben und Anspruch auf Geschlossenheit. Er fordert es von jedem Einzelnen ohne Absicherung durch Lehrsätze: „Kein Christ darf etwas ungeprüft als Glauben annehmen. Nicht der Unglaube ist der gefährlichste Feind des Christentums, sondern die Gedankenlosigkeit, die da wähnt, wir müssen nun etwas, weil es im Glaubensbekenntnis überliefert ist, einfach annehmen.“[19]

„Wo wirklich Geist ist, da gibt es keine Beruhigung bei einer überlieferten Lehre.“[20]

Schweitzer verlegt diese Offenbarung des Glaubens ins Herz des Einzelnen – ganz im Sinne des 1653 zum Katholizismus konvertierten Angelus Silesius – Johannes Scheffler (1624 -77)[21] – : „Wird Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bleibst noch ewiglich verloren.“

Schweitzer: „Nicht nur auf die historische, sondern zugleich auf die ihr entsprechende und sie fortwährend bestätigende innerliche Offenbarung muss es [das Christentum] sich berufen.“[22]

In der Morgenpredigt am 14.4.1907 in St. Nicolai in Straßburg bestätigte Schweitzer: „Nur was du selber denkst und empfindest, ist deine Religion.“[23]

Auch beim Predigthören ist für Schweitzer nicht das wörtliche Verstehen des Gesagten, sondern das, was dadurch ausgelöst wird, die Resonanz, das Entscheidende: „Die Predigt ist eine Melodie, die in einer Seele eine neue Melodie weckt, die nun selbständig erklingt. Was du für dich denkst bei der Predigt, was du in deinem Inneren dir selbst predigst, das ist die Hauptsache.“[24]

Dies führt zu einem subjektiven Erleben des Religiösen ohne gesicherte „Gangway zum Heil“ im Gegensatz zu einem von Dogmen „objektiv“ abgesicherten Weg. Hier wird dem Einzelnen etwas zugetraut an riskanter Freiheit – individuell – , während die kath. Lehre ihren Gläubigen mehr zumutet an sichernder dogmatischer Eingrenzung mit weniger Risiko (aber auch weniger Freiheit) und zugleich den Sakramenten mit „übernatürlicher“ Wirkung als helfende „Heilsmittel“ – institutionell (das ist’s, was Luther „Werkelei“ nennt, denn nach ihm wird der Mensch „sola gratia“, allein durch Gnade gerecht vor Gott – von den sieben kath. Sakramenten ließ er nur zwei übrig).

Doch aus kath. Sicht kommt bei Schweitzer (und anderen Liberalen) nur eine „selbstgebastelte“ – und keine offenbarte – Religion und ebensolches Gottesbild heraus, die auf fragwürdige Pfade abseits des geoffenbarten Heilsweges führen, den die Kirche – und sie allein – hütet und verwaltet in Lehre und Sakramenten, um die Gläubigen vor Abwegen zu bewahren.

Aber Schweitzer entfernt sich noch viel weiter von diesem Weg. Bei dem Neutestamentler Werner Zager, Mitherausgeber der Werke Schweitzers aus dem Nachlass, lesen wir: „Indem Schweitzer bei seinem Verständnis des Todes Jesu konsequent auf die Sühnevorstellung verzichtet, erweist er sich als liberaler Theologe, für den es kein Zurück hinter die Aufklärung geben kann.“[25] Konnte doch Schweitzer zufolge Jesus seinen Tod nicht als Sühnopfer ansehen, da er das aus Gottes Barmherzigkeit ohne weiteres kommende Verzeihen gepredigt habe. Die Sühnopfervorstellung ist historisch nur deutbar aus der jüdischen Opferpraxis im Tempel von Jerusalem.

Schweitzer versteht den Begriff „Sühne“ immanent statt transzendent: „Zuletzt ist alles, was wir den Völkern der Kolonien Gutes erweisen, nicht Wohltat, sondern Sühne für das viele Leid, das wir Weiße von dem Tage an, da unsere Schiffe den Weg zu ihnen fanden, über sie gebracht haben.“[26]

Sühne ist Wiedergutmachung für die Vergehen anderer, Buße für die eigenen.

Sein Christentum verschmilzt in Wort und Tat völlig mit seiner Humanität, so wie der Theologe mit dem Philosophen und sein Begriff des Reiches Gottes mit seinem Kulturstaat.

Ganz in der Tradition der Aufklärung stehend, lässt Schweitzer alles „Übernatürliche“ als außerhalb der Ratio liegend dahingestellt sein, da für ihn die Ethik der Kern alles Religiösen ist: „Die Entwicklung zu einer immer vollkommeneren Gemeinschaft von religiösen und sittlichen Menschen ist die einzige Bestimmung der Kirche.“[27]

Das Übernatürliche spielt aber im kath. Denken eine große Rolle, von der übernatürlich bis in alle Ewigkeit garantierten „Kirche als Leib bzw. Braut Christi“, die angeblich „nicht von Fleisch und Blut“ regiert wird, über Marienerscheinungen, die Heiligenanrufungen und Gebetserhörungen bis hin zur Priesterweihe und der Realpräsenz bei der Eucharistie und vieles mehr.

Die Kirche ist für Schweitzer eher historischen als göttlichen Ursprungs: „Jesus hat nie daran gedacht, eine neue Religion zu stiften. Dies war für ihn schon dadurch ausgeschlossen, dass er das Weltende in unmittelbarer Nähe glaubte. Es waren geschichtliche Ereignisse, die es mit sich gebracht haben, dass von den Gläubigen, die seine Erwartung teilten, eine neue Religion ausging und in der Verbindung mit der Religiosität und dem Vorstellungsmaterial des Spätgriechentums zu einer Weltreligion wurde.“[28]

Weitere Zitate Schweitzers:

Zum Grab Christi, das die Frauen am Ostermorgen leer fanden: „Wann und durch wen er [Jesus] aus ihm entfernt worden war, wird sich nie feststellen lassen.“[29]

Zur Auferstehung Jesu: „Jesus lebt für mich weiter, nicht weil berichtet wird, er sei auferstanden, was für uns unfassbar ist, und wo wir nach unsern Anschauungen nicht annehmen können, dass es sich so verhielt, sondern weil ich weiß, dass sein Geist sich in vielen Menschen lebendig erwies, und ich selber fühle, wie er bei mir zum Leben gelangen will.“[30]

Zur Trinität: „(...) wenn der Herr Jesus gemeint hätte, dass es ganz darauf ankommt, wie wir es uns vorstellen können, wie diese Drei eine Einheit bilden, hätte er es uns gelehrt. Er hat es aber nicht. Doch glaube ich nicht, dass eine Lehre, die dann später in der Kirche aufgestellt wurde, das, was Jesus nicht gesagt hat, ersetzen kann.“[31] Ary van Wijnen[32] berichtet mir in der Mail vom 26.2.2025, dass 1963 eine Gruppe amerikanischer Pfarrer den 88-jährigen Schweitzer mit Fragen löcherte, u.a. „Was denken Sie über Trinität, existiert sie?“. Darauf Schweitzer diplomatisch weder ja noch nein: „Das ist Theologie!“ Also eine Konstruktion, um etwas Unfassbares zu fassen.

Zur Taufe: Schweitzer bedauerte, dass Luther sich nicht von der auf Augustinus (354 – 430) zurückgehenden Lehre der Taufe zur Tilgung der Erbsünde[33] losmachen konnte als ein Stück Katholizismus, „das sich in den Protestantismus hineingerettet hat.“ Durch die Erbsünde würden schon die Neugeborenen sündig ohne eigene Schuld, und „die Taufe tilge auf wundersame Weise die Erbsünde in den jungen Menschenwesen.“ „Gewiss, wir alle bringen die sündige Natur schon mit ins Leben. Aber um diese zu tilgen, braucht Gott sich an keine äußere Handlung zu binden.“ So gilt für Schweitzer: „Die Taufe ist ein Bekenntnis der Eltern und derer, die mit ihnen sind, und was sie für dieses Kind geloben.“[34]

Schweitzer hält Jesus keineswegs für allmächtig, allwissend und irrtumsfrei.

Zu Jesu Irrtum schreibt er: „Es gibt wirklich Weissagungen Jesu, die nicht in Erfüllung gegangen sind. So sagt er (Mc. 9, V. 1): Es stehen welche unter euch, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen das Reich Gottes kommend in Kraft. – Sie sind aber alle gestorben, und das Reich Gottes ist noch in Kampf und Unvollkommenheit hienieden.“[35] Stichwort Parusieverzögerung – bis heute.

Sogar bezüglich seiner Heilkraft ist Jesus nicht allmächtig: „Bezeichnend ist, dass er [Jesus] nur da heilen konnte, wo sich die Leute ihm gläubig ergaben (Mark. 6, 5 u. 6).“[36]

In Bezug auf die Naturwunder meint er: „ (...) auf das Brot in der wunderbaren Speisung und auf das Wasser des Sees Genezareth hatte er keine geistige Gewalt, und also darf man, ohne deshalb als ungläubig zu gelten, bezweifeln, dass sich dort die Dinge so zugetragen haben.“[37]

Damit fällt er aus kath. Sicht hinter das bis heute gültige „Symbolum Nicänum“, das 325 beim Konzil in Nicäa festgelegte ökumenische Glaubensbekenntnis, zurück und steht der Position des damals als Ketzer verbannten Arius nahe, für den Jesus nicht „wesensgleich“ mit Gott-Vater, also mehr Mensch als Gott war.

Selbst Gott erlebt er in sich anders, als er ihn in der Welt erkennen kann: „Wir wagen uns einzugestehen, dass die in der Natur waltenden Kräfte in so mancherlei Weise anders sind, als wir es in einer auf einen vollkommen guten Schöpferwillen zurückgehenden Welt erwarten würden.“ Schweitzer drückt hier diplomatisch aus, dass er nicht wie Leibniz in „der besten aller möglichen Welten“ zu leben glaubt. Deshalb ist aus Welterkenntnis keine Ethik zu gewinnen, wie man auch von Religion keine Welterklärung erwarten darf, die die Wirklichkeit gewaltsam interpretiert und so vergewaltigt: frei sein von der Welt, anders sein als sie, aber ethisch wirken in ihr. Nicht dem inneren Gott die Unzulänglichkeit der äußeren Welt in die Schuhe schieben und jammern, sondern anpacken, sie besser zu machen aus innerer Notwendigkeit – ein Ansatz zur Lösung des Theodizee-Problems!

Das sah z.B. Papst Benedikt XVI., der in seiner berühmten Vorlesung am 6.9.2006 an der Universität Regensburg auch über Vernunft und Glauben sprach, ganz anders: „Das Christentum bezieht sich auf jenes Göttliche, das die vernünftige Analyse der Wirklichkeit wahrnehmen kann.“[38] Für ihn gibt es also die vernünftige, die Welt wohlwollend ordnende zentrale Wirklichkeit in einem in sich geschlossenen System.

Auch mit dem gesamten Wunderglauben steht Schweitzer auf Kriegsfuß: „Je tiefer die Frömmigkeit ist, desto anspruchsloser ist sie in Hinsicht auf Erkenntnis des Übersinnlichen. Sie ist wie der Weg, der zwischen den Höhen hindurch, nicht über sie hinaus führt.“[39]

In der kath. Kirche spielen aber Wunder eine große Rolle. Allein bei jeder Selig- oder Heiligsprechung muss ein Wunder beglaubigt werden, mit dem sich der angerufene Anwärter als wirklich bei Gott befindlich ausweisen soll (dass es sich hier auch um eine Koinzidenz zweier zeitnaher Ereignisse und nicht eine kausale Verknüpfung handeln könnte, sei hier außer Acht gelassen).

Deshalb sei hier Schweitzers Gegenposition ausführlich zitiert, die hier wie selten beschwörende Form annimmt: „Stimmen lassen sich vernehmen: Nehmt nur dem Volk seinen Glauben an Wunder nicht. (...) vermeidet ja jeglichen Anstoß. Nehmt ihm nur seine Krücken nicht. Warum denn nicht? Wenn wir wirklich unter einem so gedankenlos kleingläubigen Geschlecht leben, so ist es wirklich die sittliche Pflicht, ihm die Krücken zu nehmen und ihm immer wieder zu sagen: ,Das Christentum steht über dem Wunderglauben‘, damit sie ohne Krücken gehen lernen. Die Forderung der Wahrhaftigkeit steht höher als die Forderung der Vorsicht. Und dann: Als ob nicht genug am Christentum übrig bliebe, wenn man die äußerlichen Wunder abtut. (...) Die Wunder sind eigentlich Schulden, die die Religion bei der Gedankenlosigkeit und dem Aberglauben macht, um sich beim Volke in Kredit zu halten. (...) Und mit dem Schuldenmachen nimmt’s kein Ende: So auch, wenn man die Religion mit Wundern zu bereichern sucht. (...) Aber die Kirche ist auf dieser Bahn fortgeschritten und hat versucht, mit Wunderschulden sich beim Volke zu halten. Sie sanktionierte die Wunderlegenden, die sich um Jesus und die Apostel gebildet hatten; dann sanktionierte sie die Heiligenwunder bis in die neueste Zeit, und kann nun nicht mehr zurück, denn es sind Schulden von Jahrhunderten, die sie anerkannt hat.“[40] „Es darf also ruhig gesagt werden, dass es nicht in Christi Geist ist, jemanden verpflichten zu wollen, unterschiedslos alle von Jesus berichteten Wunder als Tatsachen anzuerkennen und danach den Glauben zu bemessen. Der Herr hat niemand ein Recht gegeben, seinen Gläubigen eine so schwere und unnötige Bürde aufzulegen.“[41]

„Verliert denn unser Glaube so viel, wenn wir den Satz von der übernatürlichen Geburt des Heilandes dahingestellt sein lassen?“[42]

Dagegen könnte Prof. Pater Karl Wallner (theol. „Hochschule Benedikt XVI.“, Kloster Heiligenkreuz bei Wien) argumentieren, wie er es gegen Bultmann tut: „Diese Argumentation bedeutet aber, dass hier vorweg eine grundsätzliche Entscheidung getroffen wird, wonach alles objektive Handeln Gottes, das als übernatürlich scheinen könnte, von vornherein als unmöglich abgelehnt werden muss. Bultmann [wie Schweitzer] wird sich also fragen müssen, ob er hier nicht ein Vorurteil in die theologische Argumentation trägt, weil er ja den eigenen Denkhorizont zum Maßstab für die Wahrheit des Evangeliums voraussetzt.“[43] Die Frage ist hier: Gibt es nicht auch Dinge zwischen Himmel und Erde, die den beschränkten Horizont unserer Ratio übersteigen? Dies gesteht Schweitzer durchaus zu, lässt es aber als Geheimnis staunend und ehrfürchtig auf sich beruhen. In Hinsicht auf alles „Natürliche“ ist Schweitzer nur Rationalist bis an die Grenzen menschlicher Erkenntnis, aber spekuliert nicht darüber hinaus: „Es verletzte mich, dass man das absolut Geheimnisvolle der Natur nicht anerkannte und zuversichtlich von Erklärung sprach, wo man es in Wirklichkeit nur zu tiefer eindringenden Beschreibungen gebracht hatte, die das Geheimnisvolle nur noch geheimnisvoller machten. Schon damals war mir klar, dass uns das, was wir als Kraft und als ,Leben‘ bezeichnen, seinem eigentlichen Wesen nach immer unerklärlich bleibt.“[44] Und gesteigert: „Die höchste Erkenntnis ist, dass alles, was uns umgibt, Geheimnis ist.“[45]

Heute wäre Schweitzer vermutlich auch skeptisch gegenüber der von Papst Franziskus angeregten „Gott-Kann-Bewegung“ der Mission (angelehnt an „Yes, we can“ von Ex-Präsident Obama), die Gott ein übernatürliches Handeln in der Geschichte bis heute zutraut, so, wie z.B. 1571 die siegreiche Seeschlacht gegen die Türken bei Lepanto – befehligt von Juan d’Austria, dem unehelich in Regensburg gezeugten Sohn Kaiser Karls V. –, der Sieg über die Türken vor Wien 1683 und die Befreiung Österreichs von der russischen Besatzung nach 1945 durch das Rosenkranz-Beten bewirkt worden sein sollen. Diese Bewegung beruft sich u.a. auf das Wort des Engels Gabriel bei der Verkündigung zweier höchst unwahrscheinlicher Schwangerschaften, Marias und Elisabeths (wie übrigens Saras im Alten Testament): „Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.“[46] Dies ist zweifellos eine biblische, aber die menschliche Ratio übersteigende Begründung für die Hoffnung auf Gottes Wirken in der Geschichte. In der Predigt vom 8.5.1904 in St. Nicolai in Straßburg bekennt Schweitzer jedoch auch: „Und doch glaube ich für mich an die Erhörung des Gebets und bin überzeugt, dass Gott mir in bestimmten Fällen meines Lebens geholfen hat.“[47] Gerne zitierte er Conrad Ferdinand Meyer: „Ich bin kein ausgeklügelt Buch. Ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch.“

Aber auch die Reformatoren sind für Schweitzer keine unantastbaren Heiligen, vor denen sein Denken halt macht: „Mit den Reformatoren kam neues Licht, aber auch neue Feindschaft, nicht nur zwischen Protestanten und Katholiken, sondern auch unter den Protestanten selbst, zwischen Reformierten und Lutheranern. Als Zwingli auf dem Schlachtfeld seinen Tod fand [11.10.1531], da hatte Luther nur Worte der Lieblosigkeit und der Verdammung für seinen großen, aber von ihm nicht verstandenen Mitreformator.“[48]

Auch Johannes Calvin (1509 – 1564) wird von Schweitzer sowohl bewundert als auch zugleich mit Entsetzen betrachtet wegen seines grausamen „Gottesstaates“ in Genf mit Einführung der Folter und Todesstrafe: „Er hat im Dienste Gottes darauf verzichtet, Mensch zu sein ...“[49]. Calvin ließ Michael Servetus (1509 od. 1511 – 1553), Humanist, Arzt (Entdecker des kleinen Blutkreislaufes), Universalgelehrter und Trinitätsleugner, in Genf verhaften – dazu Schweitzer: „Ihr wisst, dass der furchtbarste Eiferer für den rechten Glauben an die Trinität der Reformator Calvin war, der einen sonst gut evangelischen Mann, Servet, einen hervorragenden Arzt jener Zeit, zum Feuertode in Genf verurteilen ließ [wie noch viele andere], weil er seine Ansichten über die Dreieinigkeit nicht widerrufen wollte.“[50] Schweitzer wäre es vermutlich damals ähnlich ergangen.

Ebenso prangert Schweitzer schonungslos und auf allen Seiten die weltweiten Bluttaten und Völkermorde aller Jahrhunderte im Namen Christi an, gibt sich aber keiner Illusion hin, wenn er seine Morgenpredigt am 3.8.1902 in St. Nicolai in Straßburg prophetisch beschließt: „Ja, wenn wir noch den Trost hätten zu sagen: Das ist alles geschehen im Namen Christi. Es ist Vergangenheit, es kann sich nie mehr wiederholen. Aber nein, es ist nicht Vergangenheit, sondern Gegenwart und Zukunft.“[51]

Schweitzer steht über alledem, wie er z. B. im Brief vom 6.9.1903 an seine zukünftige Frau Helene Bresslau schreibt: „Käme ich morgen zu dem Schluss, dass es keinen Gott gibt und keine Unsterblichkeit und dass die Moral nur eine Erfindung der Gesellschaft ist – dann würde mich das überhaupt nicht berühren. Das Gleichgewicht meines inneren Lebens und das Bewusstsein meiner Pflicht wären nicht im geringsten erschüttert. Das erfüllt mich mit heiterem Stolz. Ich lerne das Lachen.“[52]

Er war sich bewusst, dass manche seine Auffassung durchaus für Atheismus halten könnten, wenn er im Brief von Silvester 1905 an Helene schreibt: „Du und ich, wir müssen unsere Religion zeitlebens in uns verschließen und geheim halten, denn was für uns Gott und Unsterblichkeit sind, das können andere nur als Atheismus und Negation der Seele verstehen. Es ist uns genug zum Leben und zum Sterben … in unserer Armut sind wir reich und einst wird die ganze Welt so arm werden um wieder reich zu werden, nachdem sie die erborgten und hypothekenbelasteten Güter verloren hat, die jetzt zur Ausstattung der Religion gehören.“[53] Am 1.5.1904 an Helene: „Und dann das Recht haben, ein Ketzer zu sein! Nur Jesus von Nazareth kennen; die Fortführung seines Werkes als einzige Religion haben, nicht mehr ertragen zu müssen, was das Christentum an Plebejischem, an Vulgärem an sich hat.“[54]

Kritik von allen Seiten

So mag die mündlich überlieferte Geschichte von 1928 wahr sein, dass ein Mönch aufgeregt herbeieilte, um die berühmte Dreifaltigkeitsorgel, erbaut 1766 von Riepp, im Benediktinerkloster Ottobeuren noch in Gegenwart Schweitzers mit Weihwasser zu besprengen, nachdem dieser „Ketzer“ darauf gespielt hatte.

Aber auch auf protestantischer Seite gab es Schwierigkeiten.

Selbst die eigentlich liberale protestantische Fakultät der Universität in Straßburg sah den Direktor des Thomasstiftes mit Argwohn (Schweitzer selbst stellt seine Biographie etwas geglätteter dar). Als solcher hatte Schweitzer Griechisch und Hebräisch zu unterrichten, half aber auch seinen Studenten bei der Examensvorbereitung. Letzteres wurde ihm schließlich untersagt, denn er könnte ja die jungen Theologen infizieren mit seinem liberalen Virus. Ohnehin soll jemand schon ein Minus beim Examen gehabt haben, wenn er Schweitzers Vorlesungen besucht hatte.

Doch er gab es den Theologieprofessoren, wie er nie einer werden wollte, zurück: „Tempelhüter sind sie und brave Seelen, wohlbestallte Diener der Obrigkeit, Bücherschreiber auch, belesen, beflissen und groß im gegenseitigen Polemisieren über Dinge, die außer der Zunft niemanden interessieren. Wo bleibt das christliche Feuer? Ich ersticke in dieser Atmosphäre. Die Fronten verlaufen ganz anderswo.“[55]

Von seinem Lehrpfarrer und Dekan Michel Knittel (1831 – 1920) an St. Nicolai in Straßburg wurde er nicht nur gerügt wegen der Kürze seiner Predigten, die „keine gesunde Nahrung für meine Pfarrkinder“ seien: „Ich würde den Sieg dieser modernen Theologie als den Ruin unserer protestantischen Kirche betrachten, aber ich bin überzeugt, dass es mit Gottes Hilfe nicht dahin kommen wird.“[56]

Auch die Pariser Missionsgesellschaft lehnte ihn als Missionar ab, da er zwar „die rechte christliche Liebe, aber nicht den rechten christlichen Glauben“ habe – sogar eine, von Schweitzer abgelehnte, Glaubensprüfung wurde vorgeschlagen. Schweitzer bat ausgerechnet Knittel um ein Gutachten über ihn für die Pariser Missionsgesellschaft. Am 5. Januar 1906 bescheinigt er darin seinem Vikar „ein gutes Herz und ein integeres Gewissen“, schob aber in einem Brief vom 17. Juni 1907 scharfe Kritik nach: „Sie sind dabei, den Unterschied zwischen der christlichen Kanzel und dem philosophischen Katheder zu vergessen (...) Die Erlösungstheorie, die Sie gestern im Gegensatz zu den Evangelien, zu den Aposteln, zu den Kirchenvätern, zu den Reformatoren aufstellen, hat mich geradezu entsetzt. Wohl sprechen Sie von der Hölle, die aber nur auf dieser Erde stattfindet, während nach dem Tode auch der Verworfenste hienieden gleich in das Reich des Lichtes eintritt. (...) Jedenfalls sind solche Behauptungen ganz pantheistischer Natur. (...) Eine solche Predigt (...) würde ich (als geistlicher Inspektor bei anderen) missbilligen, und von meinem Vikar, er sei wer er wolle, glaube ich sie nicht dulden zu müssen.“[57]

Erst auf die Ablehnung als Missionar bei der Pariser Mission studierte Schweitzer Medizin und konnte so doch noch, weil „entschärft“, als Arzt mit Predigtverbot nach Gabun entsandt werden, damit er dort „stumm wie ein Karpfen“ die dringend benötigte medizinische Arbeit tun konnte. Und dennoch trat ein Mitglied der Mission, Pfarrer Sautter, nach dieser Entscheidung unter Protest aus dem Vorstand aus!

Dass Schweitzer als Deutscher mit nur der deutschen Approbation als Arzt nach jahrelangem Ringen als relativ freier „Gast“ einer französischen Missionsgesellschaft, der sich weigerte, einen Vertrag zu unterschreiben, ins französische Gabun gehen konnte, verdankt er seinen guten Beziehungen in höchste Regierungskreise und seinen privaten Geldgebern, die ihn unabhängig machten – allen voran die vermögende Annie Fischer (1868 – 1948), Frau eines Medizinprofessors in Straßburg und Schwester des Mülheimer Industriemagnaten Hugo Stinnes (1870 – 1924) – ihr widmet er „Wir Epigonen“ (Teil 1 seiner Kulturphilosophie). Schweitzers Neffe Gustav Woytt (1903 – 1993) nennt beim Namen, was oft biographisch unter den Tisch fällt: „Ohne Frau Fischer hätte es wohl kein selbstständiges Lambarenespital gegeben, ohne sie wäre Schweitzer der Arzt der Mission, aber nicht der Arzt der Eingeborenen geworden. (...) Ein finanziell unabhängiger Schweitzer schien dem Komitee [der Missionsgesellschaft] noch gefährlicher als ein im Dienste der Mission stehender.“[58]

Aus Lambarene berichtet Schweitzer 1958 von ökumenischem Geist: „Mit den Missionaren lebe ich in einem schönen Verhältnis, auch mit den katholischen, wie auch die Vertreter der beiden Kirchen hier gut miteinander stehen, was dem Ansehen des Christentums zugute kommt.“[59]

Und weiter: „Ich komme als Arzt öfters auf die katholischen Missionsstationen und kann mir daher von der Art, wie dort die Evangelisation und der Unterricht betrieben werden, ein ziemlich klares Bild machen. Was die Organisation anbetrifft, so scheint mir die katholische Mission der protestantischen in manchen Dingen überlegen.“ Die protestantische Mission zielt nach seiner Beobachtung mehr „auf die Heranbildung christlicher Persönlichkeiten“ ab, „während die katholische vor allem die solide Gründung einer Kirche im Auge hat.“[60]

An ein Predigtverbot hat er sich nicht gehalten, denn die Missionare vor Ort baten ihn zu predigen. So hielt er sonntäglich im Freien zwischen den Baracken seines Krankendorfes Gottesdienst ohne zu missionieren, denn das blieb den Missionaren vorbehalten. Die ganze Gottesdienstliturgie bestand aus Gebet – Predigt – Gebet und Segen[61]. Bezeichnend, dass mir am 18.2.2025 der holländische Arzt Ary van Wijnen in einer Mail bestätigte: „Meines Wissens hat Schweitzer in Lambarene nie ein Abendmahl veranstaltet. In jedem Falle nicht in meiner Zeit, und ich habe auch nie etwas darüber gehört.“

Es wäre auch unter den Umständen in Lambarene schwierig durchführbar gewesen.

Gerade auch bei seinem Abendmahlsverständnis zeigen sich fundamentale Differenzen zur kath. Eucharistiefeier als Zentrum der Messe, deren Höhepunkt die Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi (in Realpräsenz!) als Vergegenwärtigung des Sühnopfers Jesu am Kreuz ist. Diese kann nur ein geweihter Priester stellvertretend für Christus, an seiner Statt (deshalb nur von einem Mann möglich), gültig vollziehen, der durch Handauflegung in der ununterbrochenen apostolischen Sukzession von Petrus an steht. Schweitzer dagegen predigte am Gründonnerstag, dem 28. März 1907, in St. Nicolai in Straßburg über das Abendmahl: „Über was sind wir alle zusammen einig bei dieser Feier? Ich glaube in unser aller Namen die Antwort geben zu können: Darin, dass wir allen katholischen Sauerteig ausgefegt haben und im Abendmahl nicht ein Wunder suchen, nicht meinen, dass diese Speise und dieser Trank nun plötzlich irgend etwas anderes werden, als sie sind.“[62]

Damit steht er in der reformierten Abendmahlsauffassung als Gedächtnismahl, nicht in der lutherischen: für ihn gilt bei den Einsetzungsworten beim Wein „Dies bedeutet mein Blut“ (ebenso beim Brot als Leib), auch wenn er vielleicht „ist“ gesagt hat. Für Luther hingegen galt unumstößlich ganz real „Dies ist ...“, womit er in diesem Punkt ganz in der Tradition seiner kath. Kirche stand und sich 1529 beim Marburger Religionsgespräch scharf gegen Zwingli abgrenzte – wegen diesem Differenzpunkt kam keine Einigung zustande.

Für Schweitzer hatte die Verkündigung Priorität, zumal er auch den Wiederholungsbefehl Jesu zum Abendmahl anzweifelte als spätere Zutat aus der Praxis der Urgemeinde: „Dieses Mahl entstand nicht aus dem letzten Mahl Jesu mit seinen Jüngern durch einen von ihm gesprochenen Befehl, es zu wiederholen. (...) Sie tun es auf Grund der bei jenem letzten Mahl von Jesus über Brot und Wein gesprochenen Danksagung [griech. Eucharistie]. Diese, nicht die Worte von Brot und Wein als seinem Leib und Blut, sind das Wiederholbare an der Feier.“[63]

„Le malentendu Schweitzer“ (Der missverstandene Schweitzer): So lautet der Titel des ersten, französisch geschriebenen Buches über Schweitzer im Gabun (Paris 2014). Noël Bertrand Boudzanga und Wilson-André Ndombet, zwei Universitätsdozenten, sind die Autoren. Boudzanga spricht im Interview darüber in „Halbgott im Tropenwald“ (tagesschau24, 18.1.2025) und gesteht Schweitzer Wohltätigkeit, allerdings als Kolonialist, zu. Aber er habe sich selbst am meisten geliebt und sein Werk in Afrika nur getan, um sich einen guten Platz im Himmel zu verdienen. Ich bringe dies Beispiel, da hier noch einmal ein fundamentaler Unterschied zum Katholizismus deutlich wird.

Schlimmer kann man Schweitzer nämlich nicht missverstehen als diese Autoren, auch wenn sie im Titel meinen, alle anderen hätten ihn bisher missverstanden. Nie hat er auf ein Jenseits spekuliert noch war ein Jenseits sein Ziel: „Ich habe eine Vorstellung von der Unsterblichkeit: Das, was an uns unvergänglich, immateriell ist, das sind unsere Gedanken. Wir leben, wenn unsere Gedanken in anderen wiedergeboren werden. (...) Dies ist die lebendige Unsterblichkeit! Wozu noch eine andere?“[64]

Schweitzer betont: „Welches aber ist die entscheidende Erkenntnis Gottes? Die, die ich als ethischen Willen erfahre.“[65] Dieser ethische Wille betätigt sich durch ihn welt- und lebensbejahend mit Enthusiasmus am Reich Gottes als ethischer Größe, am Verändern der Welt zum Positiven. Ernstmachen mit wahrer Humanität, das ist der Motor für all sein Tun auf allen Gebieten. Die Bitte des Vaterunsers „dein Reich komme“ bedeutet für ihn, für das Reich Gottes bereit zu sein und im Hier und Jetzt selber Hand anzulegen, um von Leid zu erlösen und Leben auf seinen höchsten Wert zu bringen. Reich Gottes ist für ihn nichts zu Erwartendes, sondern etwas zu Erfüllendes, nicht Endziel im Jenseits, sondern ständige Aufgabe im Diesseits.

Ganz in Kontrast dazu steht die Auffassung des bereits erwähnten kath. Dogmatikers Prof. Karl Wallner, Zisterzienser im Kloster Heiligenkreuz und Nationaldirektor von Missio Österreich in Wien: „Wenn die eschatologische Hoffnung auf Ewigkeit ausfällt, dann reduziert sich die Kirche auf eine Wertevermittlungsinstitution, auf eine moralische Weltinstanz oder auf einen Gegenwartsbewältigungsverein. Das ist vielleicht ganz nett und psychologisch hilfreich, ist aber zu wenig.“[66]

Für ihn gibt seit Kindergartentagen dieses Gebet das Ziel vor: „In den Himmel will ich kommen, fest hab ich’s mir vorgenommen. Mag es kosten, was es will, für den Himmel ist mir nichts zu viel.“ Natürlich soll auf dem Weg dorthin auch Gutes getan werden, aber nicht um des Guten selbst und der Menschen, sondern des Himmels willen. Während Schweitzer aus ethischem Willen auf dem Weg Gutes tut, ohne nach einem Verdienst oder Ziel des Weges zu fragen, hat Wallner auf diesem Weg, den er nicht aus eigener Kraft geht, nur eines im Blick als Ziel: den Himmel. Beide handeln aus verschiedenen Motiven, aber letztlich doch ethisch – und darauf kommt es an.

Conclusio

Nochmal zusammenfassend im Klartext, wie wir schon im Einzelnen gesehen haben: Jungfrauengeburt und Gottessohnschaft, Erbsünde und Sündenvergebung durch Taufe und Jesu Kreuzestod als Sühnopfer und dessen Vergegenwärtigung im Abendmahl, Trinität und selbst Auferstehung sind für Schweitzer keine Themen, aber er lässt andere bei ihrem Glauben: „ (...) man soll sich gegenseitig respektieren und jeder möge dem anderen seine Meinung lassen.“[67] Er wollte aufklären, nicht missionieren.

Daher auch seine Nähe zum Bund für Freies Christentum, dessen erster Ehrenpräsident er wurde, und zu den Unitariern, die die Trinität ablehnen, deren Ehrenmitglied er war.

Damit liegt Schweitzer quer zu manchen konservativen protestantischen Kreisen (besonders unter ihnen den Rom am nächsten stehenden Lutheranern) – und erst recht zur kath. Dogmatik. Aus rein dogmatischer kath. Sicht (und für viele nicht nur aus dieser) kann man nach dem Gesagten zumindest verstehen, wenn ganz Strenggläubige Schweitzer das Christsein „im eigentlichen Sinn“ absprechen, wie Papst Benedikt XVI. gleich allen reformatorischen Glaubensgemeinschaften das Kirchesein „im eigentlichen Sinn“ absprechen wollte.

Wie weit die in diesem Text dargestellte gegenseitige Beurteilung und das Verständnis füreinander zutreffen, mögen andere entscheiden.

Der Berner Neutestamentler Ulrich Luz, Mitherausgeber der Werke Schweitzers aus dem Nachlass, kommt zu einem bemerkenswerten Ergebnis: „Was ist von diesem Jesusbild Schweitzers zu sagen? Historisch ist es unhaltbar. Schweitzer hat aus der – späten und vom Evangelisten Matthäus komponierten Aussendungsrede Mt 10 – einen Schlüsseltext zum Verständnis des Lebens Jesu gemacht; andere Texte hat er willkürlich umgestellt und umgedeutet, damit sie in seine Konstruktion hineinpassen. (...) Es ist ein Denken, welches die Lehren und Überzeugungen Jesu und des Paulus völlig verändert: (...) der Glaube an einen personalen Gott wird hier verlassen. (...) Auch wenn Schweitzer sich wahrscheinlich noch weiter von Jesus entfernt hat, als ihm selbst klar war, bleibt er ein Jesusjünger.“[68]

Bei der Priesterweihe wird zu Beginn jeder Kandidat namentlich aufgerufen und antwortet dem Bischof: „Adsum!“ – „Hier bin ich!“ oder „Ich bin bereit!“ (nach Jesaja 6,8: „Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich!“).

Schweitzer las zufällig im Heft der Pariser Missionsgesellschaft „Journal des Missions Évangéliques“ vom Juni 1904 den Artikel „Les besoin de la Mission Congo“ (Was der Kongomission not tut), der mit dem Satz schloss: „Menschen, die auf den Wink des Meisters einfach mit: Herr, ich mache mich auf den Weg, antworten, dieser bedarf die Kirche.“ Und darauf sprach er sein „Adsum“, sich nicht einem Bischof oder einer Kirche verpflichtend, sondern in direktem Gehorsam Jesus gegenüber, der für ihn nicht Bruder, sondern der gebietende Herr war, und folgte ihm mit ganzer existentieller Hingabe seines Lebens nach, was man vermutlich von den wenigsten seiner Kritiker sagen kann.

Selbst Alfred Boegner (1851 – 1912), der Direktor der Pariser Missionsgesellschaft, betont Schweitzers bedenkliche „liberale Ansichten“, aber attestierte ihm trotzdem: „Es ist aber auch nicht möglich, von der Stärke seines Glaubens und seiner Berufung nicht beeindruckt zu sein. Er spricht von Jesus als dem Herrn, dem er alles verdankt, dessen Befehl er erfleht und erwartet und dem sein ganzes Leben gehört.“[69]

So empfing er seine Weihe direkt in der Willensgemeinschaft mit Jesus. Sein Suchen nach einer unmittelbaren menschlichen Tätigkeit der Liebe, die er mit 21 Jahren gelobt hatte, hatte sein Ziel gefunden.

Und wie der kath. Priester bei seiner Weihe Ehelosigkeit gelobt, so schloss Schweitzer ursprünglich eine Ehe aus, um ganz ungebunden zu dienen in Jesu Namen. Und auch, um das Schicksal einer Frau nicht an seines zu binden. Mit Helene Bresslau, seiner späteren Frau, verband ihn schon das ganze Jahrzehnt vor der Heirat eine tiefe geistige Freundschaft, ja Seelenverwandtschaft, doch immer wieder riet er ihr, einen Mann zu suchen, mit dem sie mit Kindern und Haushalt das „volle Frauenglück“ erlebe, das er ihr nicht bieten könne. Erst als immer deutlicher wurde, dass Helene sich als Krankenschwester an seiner Seite demselben Ziel hingeben wollte, kam es zur Heirat kurz vor der gemeinsamen Ausreise nach Afrika. Es war weniger eine Heirat für persönliches Glück füreinander, als vielmehr für das Glück gemeinsamer Hingabe an unmittelbares menschliches Dienen. Sie lenkte Schweitzer nicht von seinem Lebensziel ab, sondern intensivierte es.

Mögen ihm fundamentalistische Dogmatiker sowohl kath. wie protestantischer Provenienz formell sein Christsein noch so sehr absprechen wollen und ihn einen Ketzer nennen, und mag sein Jesusbild nach heutiger Forschung für einige noch so überholt scheinen: Schweitzer bleibt dennoch unbestreitbar einer der größten Jünger Jesu und einer der frommsten Ketzer.

Ausblick

Und nun dennoch Versöhnung mit Andersgläubigen, wenn wir zum Anfang zurückkehren zur simultan genutzten Günsbacher Kirche: „Noch eins habe ich aus der zugleich protestantischen und katholischen Kirche mit ins Leben hinausgenommen: religiöse Versöhnlichkeit. Die aus einer Herrscherlaune Ludwigs XIV. entstandene protestantisch-katholische Kirche ist mir mehr als eine merkwürdige geschichtliche Erscheinung. Sie gilt mir als Symbol dafür, dass die konfessionellen Unterschiede etwas sind, das bestimmt ist, einmal zu verschwinden. Als Kind schon empfand ich es als etwas Schönes, dass in unserem Dorfe Katholiken und Protestanten in derselben Kirche Gottesdienst feiern. Noch heute erfüllt es mich mit Freude jedesmal, wenn ich den Fuß in sie hineinsetze. Ich möchte wünschen, dass alle noch beiden Konfessionen gemeinschaftlichen Kirchen des Elsass als solche erhalten blieben, als eine Prophezeiung und eine Mahnung auf eine Zukunft der religiösen Eintracht, auf die wir den Sinn gerichtet halten müssen, wenn wir wahrhaft Christen sind.“[70]

Schweitzers komplementäre Ökumene fasst der Straßburger Theologieprofessor Matthieu Arnold so zusammen: „Schweitzers Predigten belegen seine ökumenische Aufgeschlossenheit. Selbst innerhalb des Protestantismus hält er das Nebeneinander von ,Orthodoxen‘, die sich strikt an die reformatorischen Bekenntnisse halten, und Liberalen, die nicht auf diese Texte eingeengt werden wollen, für bereichernd und legitim. Für sich allein würde die Orthodoxie (Rechtgläubigkeit) erstarren, und gäbe es nur die Liberalen (Freigläubigkeit), liefen sie Gefahr, die niedergeschriebenen tiefen christlichen Wahrheiten mit den altkirchlichen Zeugnissen, die sie zum Ausdruck bringen und von denen sie sich trennen wollen, zu verlieren. So beleben und halten sich diese beiden Richtungen gegenseitig im Gleichgewicht.“[71]

„Zudem bedauert Schweitzer, dass sich noch nicht die Befürworter einer Gesamtschule an Stelle der konfessionellen Schulen durchsetzen konnten.“[72]

Sehr treffend schreibt Andreas Rössler in „Protestantismus und Katholizismus in der Sicht Albert Schweitzers“ (außer dem zitierten von Matthieu Arnold der einzige Texte zu diesem Thema): „Eine ausgeführte Lehre von der Kirche darf man bei Schweitzer nicht suchen. Fragen nach der kirchlichen Struktur haben ihn nicht interessiert.“[73] Auch darf man bei ihm „keine differenzierte und umfassende Beschreibung und Erörterung des konfessionellen Problems erwarten.“[74]

Schweitzer hat weder über seiner Theologie noch seiner Ethik ein geschlossenes weltanschauliches Gebäude errichtet oder daraus ein philosophisches System gemacht. In seiner Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben sah er schlicht die Fortsetzung von Jesu Liebesgebot, ins Universelle auf alles Leben erweitert. In diesem Sinne soll er das letzte Wort haben: „Das Ahnen und das Sehnen aller tiefen Religiosität ist in der Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben enthalten. Aber diese baut es nicht zu einer geschlossenen Weltanschauung aus, sondern ergibt sich darein, den Dom unvollendet lassen zu müssen. Nur den Chor bringt sie fertig. In diesem aber feiert die Frömmigkeit lebendigen und unaufhörlichen Gottesdienst ...“[75]

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

[1] Zitiert nach Werner Zager, „Albert Schweitzer als liberaler Theologe“, Münster 2009, S. 146 f

[2] A. Schweitzer, „Aus meiner Kindheit und Jugendzeit“, Bern 1979, S. 36 ff

[3] A. Schweitzer, „Predigten 1898 – 1948 – Werke aus dem Nachlass“, München 2001, S. 76 f

[4] a.a.O., S. 1018, aber Luther schätzte Maria und verfasste eine wunderbare Schrift über das häufig vertonte „Magnificat“, ihren Lobgesang.

[5] A. Schweitzer, „Gespräche über das Neue Testament“, München 1988, S. 51

[6] Siehe Fußnote 2, S. 38

[7] Siehe Fußnote 3, S. 309

[8] a.a.O., S. 423

[9] a.a.O., S. 380, Osterpredigt 6.4.1902, St. Nicolai Straßburg

[10] „A. Schweitzer. Briefe und Erinnerungen an Musiker“, Bern und Stuttgart 1989, S. 63

[11] AS, „Deutsche und französische Orgelbaukunst und Orgelkunst“, Leipzig 1906, S. 38

[12] A. Schweitzer, „J. S. Bach“, Wiesbaden 1960, S. 646, Fußnote 8

[13] II. Korinther 3,17

[14] Richard Brüllmann, „Treffende A.-Schweitzer-Zitate“, Thun 1986, S. 177

[15] A. Schweitzer, „Wir Epigonen“, München 2005, S. 125

[16] Siehe Fußnote 3, S. 579, Morgenpredigt 3.7.1904, St. Nicolai Straßburg

[17] Siehe Fußnote 1, S. 147

[18] A. Schweitzer, „Geschichte der Leben-Jesu-Forschung“, Gesammelte Werke Bd. III, München 1974, S. 36

[19] Siehe Fußnote 5, S. 50

[20] Siehe Fußnote 3, S. 1000, Morgenpredigt 27.6.1909, St. Nicolai Straßburg

[21] Von ihm stammt das schöne Lied „Ich will dich lieben, meine Stärke“ EG 400, GL 358, das man ganz auf seine Konversion zur kath. Kirche deuten kann, was kein inbrünstig singender Protestant ahnt.

[22] A. Schweitzer, „Das Christentum und die Weltreligionen“, München 1978, S. 63

[23] Siehe Fußnote 3, S. 826

[24] a.a.O., S. 425, Predigt 7.12.1902

[25] W. Zager, „A. Schweitzer als liberaler Bibelausleger“ in „A. Schweitzer und die Musik“, Sulz am Neckar 2007, S. 21

[26] Siehe Fußnote 15, S. 338

[27] a.a.O., S. 246

[28] a.a.O., S. 147

[29] A. Schweitzer, „Reich Gottes und Christentum“ – Werke aus dem Nachlass, München 1995, S. 151

[30] Siehe Fußnote 3, S. 1154

[31] Siehe Fußnote 29, S. 471 f, Brief vom 19.9.1957 an den Konfirmanden Hans-Peter Fischer

[32] Dr. Ary van Wijnen ist der letzte lebende Zeitzeuge, der noch bei Schweitzer in Lambarene gearbeitet hat. Ich lernte ihn während meiner Arbeit an Schweitzers Nachlass (1982 – 92) im Schweitzer-Haus in Günsbach kennen (wie auch viele andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Schweitzers).

[33] Damit hatte die Kirche ein Problem: Wohin mit ungetauft verstorbenen Kindern? a) für die Hölle zu unschuldig, da sie nicht selbst gesündigt hatten, b) für den Himmel zu sündig durch die Erbsünde, c) also schuf man für sie den „Limbus puerorum“, einen Zwischenraum zwischen Himmel und Hölle. Doch 2007 hat Papst Benedikt XVI. diesen Limbus abgeschafft. Hier sieht man deutlich, wie konstruiert das ist!

[34] Siehe Fußnote 3, S. 1054 ff -

[35] Siehe Fußnote 5, S. 166

[36] a.a.O., S. 106

[37] a.a.O., S. 170

[38] J. Ratzinger(Benedikt XVI.), Glaube-Wahrheit-Toleranz, Das Christentum und die Weltreligionen, Freiburg 2005, S. 137

[39] A. Schweitzer, „Aus meinem Leben und Denken“ in Gesammelte Werke Bd. 1, Berlin und Zürich 1974, S. 248

[40] Siehe Fußnote 5, S. 170 + 173 f

[41] a.a.O., S. 108 f

[42] a.a.O., S. 51

[43] Karl J. Wallner, „Sühne“, Illertissen 2015, S. 98

[44] Siehe Fußnote 2, S. 41

[45] Siehe Fußnote 22, S. 60 – 5% des Kosmos kennen und verstehen wir, 1% des Meeresbodens!

[46] Lukas 1, 37

[47] Siehe Fußnote 3, S. 550

[48] a.a.O., S. 413 f, Morgenpredigt 3.8.1902, St. Nicolai Straßburg

[49] a.a.O., S. 1004, Morgenpredigt 11.7.1909, St. Nicolai Straßburg

[50] a.a.O., S. 1000, Morgenpredigt 27.6.1909, St. Nicolaus Straßburg, wo auch schon Calvin gepredigt hatte – Servetus hatte „De trinitatis erroribus“, [Hagenau] 1531 (deutsch: Der Irrtum der Dreifaltigkeit) verfasst

[51] a.a.O., S. 414, Hervorhebung von mir

[52] „A. Schweitzer – Helene Bresslau. Briefe 1902 – 1912“, München 1992, S. 42

[53] a.a.O., S. 125

[54] a.a.O., S. 68

[55] Zitiert bei Erich Gräßer, „Studien zu A. Schweitzer“, Bodenheim 1997, S. 12

[56] Zitiert bei Gustav Woytt, „A. Schweitzer und die Pariser Mission“ in „A.-Schweitzer-Studien“, Bern und Stuttgart 1989, S. 140

[57] a.a.O., S. 141

[58] a.a.O. S. 197 f

[59] Hans Walter Bähr (Hg.), „A. Schweitzer: Leben, Werk und Denken 1905 – 1965. Mitgeteilt in seinen Briefen“ Heidelberg 1987, S. 273

[60] A. Schweitzer, „Zwischen Wasser und Urwald“ in Gesammelte Werke Bd. 1, Berlin und Zürich 1974, S. 467

[61] Nach dem Abendessen im Speisesaal las Schweitzer aus der Bibel, gab eine kurze Auslegung und begleitete am Klavier Choräle aus dem Elsässischen Gesangbuch, meist „Zions Stille soll sich breiten“ und „Unsern Ausgang segne Gott“.

[62] Siehe Fußnote 3, S. 819

[63] Siehe Fußnote 29, S. 276

[64] Siehe Fußnote 52, S. 70

[65] Siehe Fußnote 22, S. 58

[66] K. Wallner, kath.net, 27. Jänner 2007

[67] Siehe Fußnote 5, S. 48

[68] Ulrich Luz, „A. Schweitzer als Theologe“ in „Albert Schweitzer – Facetten einer Jahrhundertgestalt“, Berner Universitätsschriften 2013, S. 73+83 f

[69] Siehe Fußnote 56, S. 139

[70] Siehe Fußnote 2, S. 38 f

[71] Matthieu Arnold, „A. Schweitzer – Seine Jahre im Elsass (1875 – 1913)“, Leipzig 2019, S. 122

[72] a.a.O., S. 123

[73] Andreas Rössler, „Protestantismus und Katholizismus in der Sicht Albert Schweitzers“ in MD 4/92, S. 74 (Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim, MdKI)

[74] a.a.O., S. 76

[75] A. Schweitzer, „Kultur und Ethik“, München 1960, S. 335